近年、ChatGPTやNotionをはじめとする革新的デジタルツールが急速に台頭しており、これらの効果的な活用方法が企業間の競争優位性を決定づける重要な要素として広く認識されるようになってきています。特に、AIを活用した業務効率化やコラボレーションプラットフォームの普及により、デジタルツールの戦略的導入は企業成長の鍵となっています。

企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)化が着実に進展するにつれ、自社におけるデジタルツールの活用度を正確に評価する際には、組織としての全体的な取り組みと個々の従業員のスキルレベルという二つの重要な視点から多角的に分析することが不可欠です。このバランスのとれた視点が、持続可能なデジタル化推進の基盤となります。

しかしながら現実を見ると、これらの先進的かつ高機能なデジタルツールを十分に理解し、業務プロセスに効果的に組み込みながら確実に使いこなせる人材は、多くの組織において非常に限定的であるという課題が存在しています。特に新しいテクノロジーの導入初期段階では、この傾向が顕著に表れます。

この状況を受け、多くの先進的な組織では、計画的かつ体系的な教育プログラムを通じて全社員のデジタルスキル向上を図り、組織全体としてこれらの最新ツールを最適かつ効率的に活用できる環境構築を積極的に目指しています。このアプローチにより、社員の生産性と組織のデジタル成熟度の双方を高めることができます。

こうした複合的な課題に効果的に対応するためには、マネジメント層は、従来の「ツールの習熟」という単純な概念を超えて、業務プロセス全体を視野に入れた新たな枠組みで再定義する必要がありますし、現場の担当者には、単なるツールの操作スキルだけでなく、組織の業務フローにおける最適な活用方法の理解が求められています。

このように、DX推進において最も重視すべき核心的な要素は、「組織としての総合的かつ戦略的な活用能力」と「各メンバーの職務特性や役割に適切に合わせたデジタルリテラシーの獲得と向上」という二つの側面です。これらが相互に補完し合うことで、真の意味でのデジタル変革が実現可能となります。

本稿では、このような観点から、組織全体のデジタルツール活用能力を効果的に向上させるための具体的な方策として、各個人に求められる職務別・役割別のデジタルリテラシーレベルの最適な構成と、その段階的な育成アプローチについて詳細に検討していきます。これにより、組織全体のデジタル変革の加速と持続的な競争力の強化を実現する道筋を提示します。

役割別に考える、企業のデジタルリテラシー形成

企業におけるデジタルリテラシーの向上には、まず組織全体の特徴を理解することが不可欠です。特に業種による基盤リテラシーの違いを把握することは、社員の役割に応じた育成戦略を立てる上でも重要です。

業種で異なるリテラシーレベルと共通するデジタル課題

業種によってデジタルリテラシーの基盤レベルは異なります。ソフトウェア企業のような日常的にPCを活用する業態では、組織全体のデジタルリテラシーは相対的に高い傾向にあります。一方、サービス業や製造業など、現場業務においてPCの使用頻度が低い業態では、組織全体として高いデジタルリテラシーを有する企業は比較的少数といえます。

しかしながら、勤怠管理、調達・購買プロセス、案件管理といった基幹業務システムへのデータ入力は業種を問わず必須となっています。経営層の視点からは、業種に関わらず、これらの業務データを正確かつ詳細にリアルタイムで把握することが、適切な経営判断を導く重要な要素となります。経営上の課題を即時に認識できるか、あるいは数か月後に発見するかによって、その影響度や選択可能な対応策は大きく変化します。

このような状況を踏まえ、企業は社員に対してどのようなデジタルリテラシーを要求すべきでしょうか?

ツールを支えるユーザー4類型とその責任

社員に求められるデジタルリテラシーは、実は一様ではなく、その役割によって異なります。まずは、組織内で一般的に想定されるユーザーの役割を整理してみましょう。

組織でデジタルツールを導入する際、ユーザーは主に以下の4つの役割に分類されます:

- 参照者(Viewer)

- 編集者(Editor)

- 開発者(Developer)

- 管理者(Administrator)

それぞれの役割について、実際の業務の流れの例に沿って紹介します。

商談管理を例にすると、

業務の流れとしては、営業が営業活動に合わせて商談状況や確度を更新し、その様子を幹部社員が把握しながら、営業へアドバイスしたり、受注やスムーズな売上に向けて契約書を準備したり、仕入れなどの準備を他部署と調整します。

このケースでは、まず幹部社員は参照者として会社の商談状況を把握します。

一方で、営業は編集者として商談情報を更新していきます。特に部署を跨いだ連携が重要となるため、全社で情報更新がリアルタイムで実施されていることが重要です。

また、開発者は、商談情報を登録しないと契約書が作成できないようにしたり、商談情報が更新されると幹部社員や経営層へ情報が自動で伝わるような仕組みを構築したりします。特に最近のデジタルツールは、この開発者のスキルによって活用度合いに大きな差が生じます。

最後に、管理者は部署やチームごとに適切な権限を設定し、業務に必要な情報が必要なユーザーに見えるよう、アカウントの設定やDBのアクセス権限を管理します。

役割毎に求められるユーザーレベル

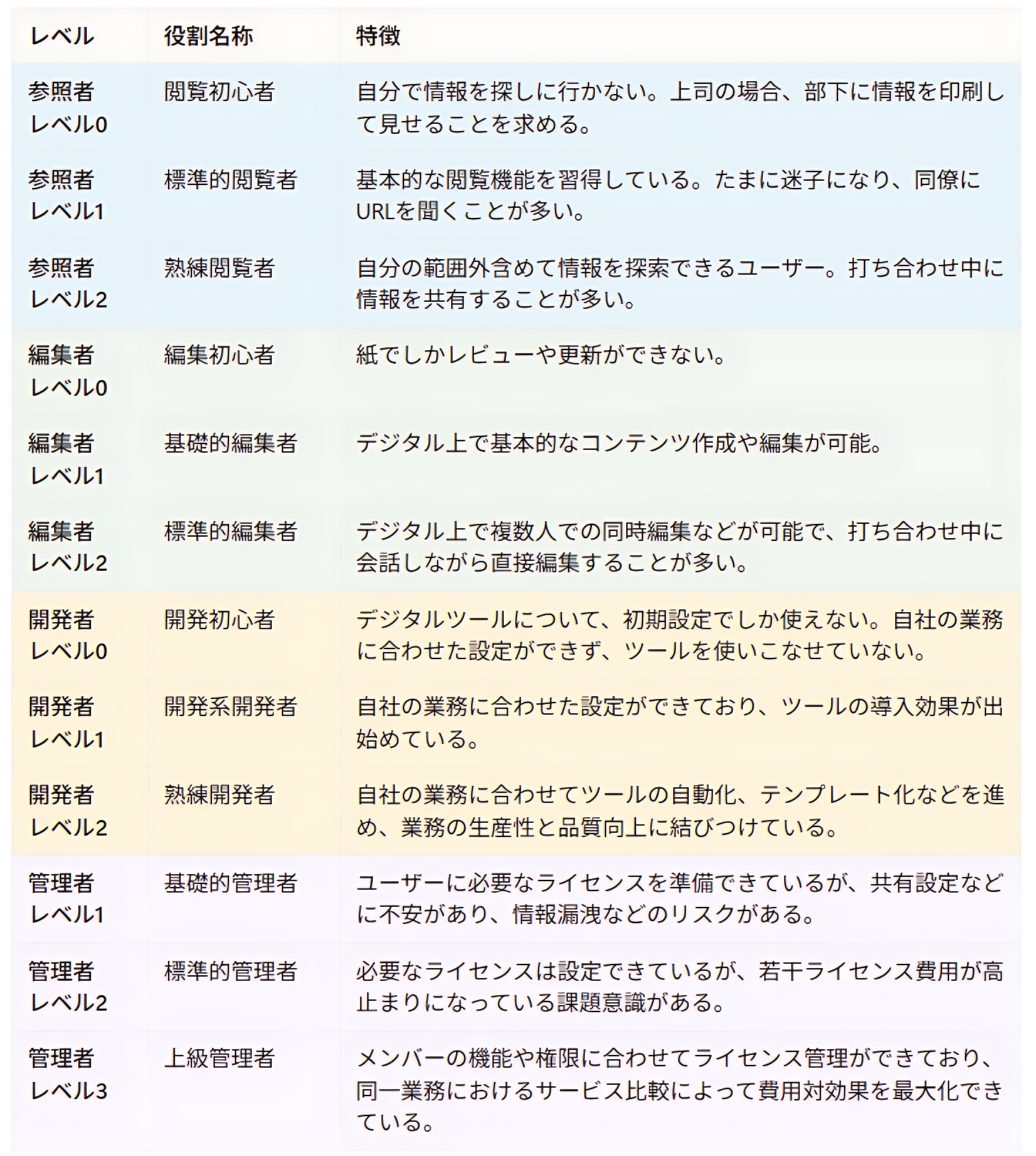

上記の4つの役割において、個人ごとのスキルレベルが存在します。

例えば、同じ「参照者」でも、特定のURLを指定されないとたどり着けないユーザーと、自分でどの情報がどこにあるか把握し、サービスを使いこなせるユーザーでは、活用度に大きな差があります。

また「編集者」においては、組織のルールに準拠した編集ができることが理想です。しかし、ルールを逸脱したり、誤った使い方をすると、他のユーザーにも影響を及ぼし、チーム全体の生産性低下を招きます。例えば、電子承認システムを導入しているにもかかわらず、幹部社員が部下に書類の印刷を求めるような場面は、せっかくの電子化の利点を活かしきれない代表例といえるでしょう。

以下は、ユーザーレベルの詳細な分類です:

組織としてのデジタル活用戦略

目的設定の重要性

デジタルツールは多機能であるがゆえに、明確な目的なしでは効果的な活用が困難となります。組織として成果を最大化するためには、まず具体的な目的を定義し、その後に目標を設定することが推奨されます。

主要な活用目的としては、以下が挙げられます:

- プロジェクトマネジメント

- チーム業務の効率化

- 組織的知識の体系化

- 会議記録の管理

上記のような業務効率化に資する活用が考えられます。

段階的な目標設定

組織におけるデジタルツールの活用においては、少数の専門的ユーザーと多数の実務的ユーザーのバランスが重要です。具体的には、参照者としては上級レベル、編集者としては基礎から中級レベルのスキルを持つメンバーの育成が望ましいでしょう。

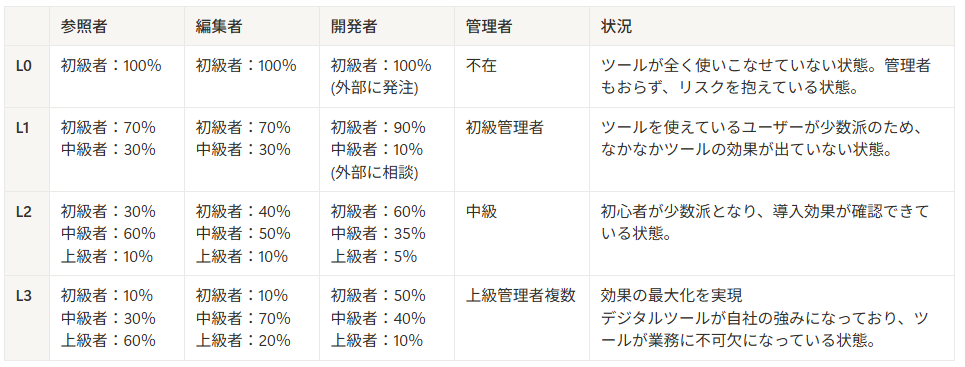

〈組織における活用度の評価例〉

組織としての成功は、全構成員に高度なスキルを獲得させることではなく、自社の業務にとって適切な役割分担とレベル設定にあります。上級ユーザーの存在だけでは不十分であり、編集者と参照者の適切なスキルレベルの確保が効果創出の鍵となります。

組織にとって重要な指標は、L2以上のチーム比率の向上です。効果的な展開戦略としては、個別プロジェクトでL2レベル以上のチームを段階的に増やし、その後全社的な展開へと発展させることで、投資効果の最大化が期待できます。

同時に、組織全体の展開と並行して、各業務や部門ごとの特性に応じた、より実務的なリテラシーレベルの設計も重要なテーマとなります。

業務特性に応じた適切なリテラシーレベルの設計

企業も組織として理想的なデジタルリテラシーの目標を設定する必要がありますが、過度に高い目標を設定すると現場に悪影響を与えてしまいます。

例えば、先ほどの商談管理のプロセスを例にすると、商習慣が古く業務プロセスの変化が少ない企業の場合、開発者は一旦仕組みを作れば変更頻度も低いため、高いレベルの開発者は必ずしも必要ないでしょう。一方で、顧客が法人から個人まで多岐にわたり、デジタル化の進展に伴って業務も変化するような企業では、デジタルツールを運用しながら日々の改善要望に対応する必要があるため、高いレベルの開発者が求められます。

このように、業界や企業の実態に合わせて適切なレベル設定を、大まかではなく4つの役割ごとに具体的に設定することが重要であることがお分かりいただけたかと思います。

もちろん、DX時代においては、参照者や編集者にも、中程度以上のデジタルリテラシーが求められることは、全業種に共通する前提と言えるでしょう。