データ活用は人間の能力を引き出すためのもので、トップダウンの目標設定とボトムアップの問題解決の両立が競争優位確立に不可欠です。しかし現実には、経営層はデータ分析で意思決定を迅速化できる一方、現場は「非現実的な計画」や「抽象的な指示」に不満を抱えています。この温度差を解消しなければ、データ活用は本来の力を発揮できません。

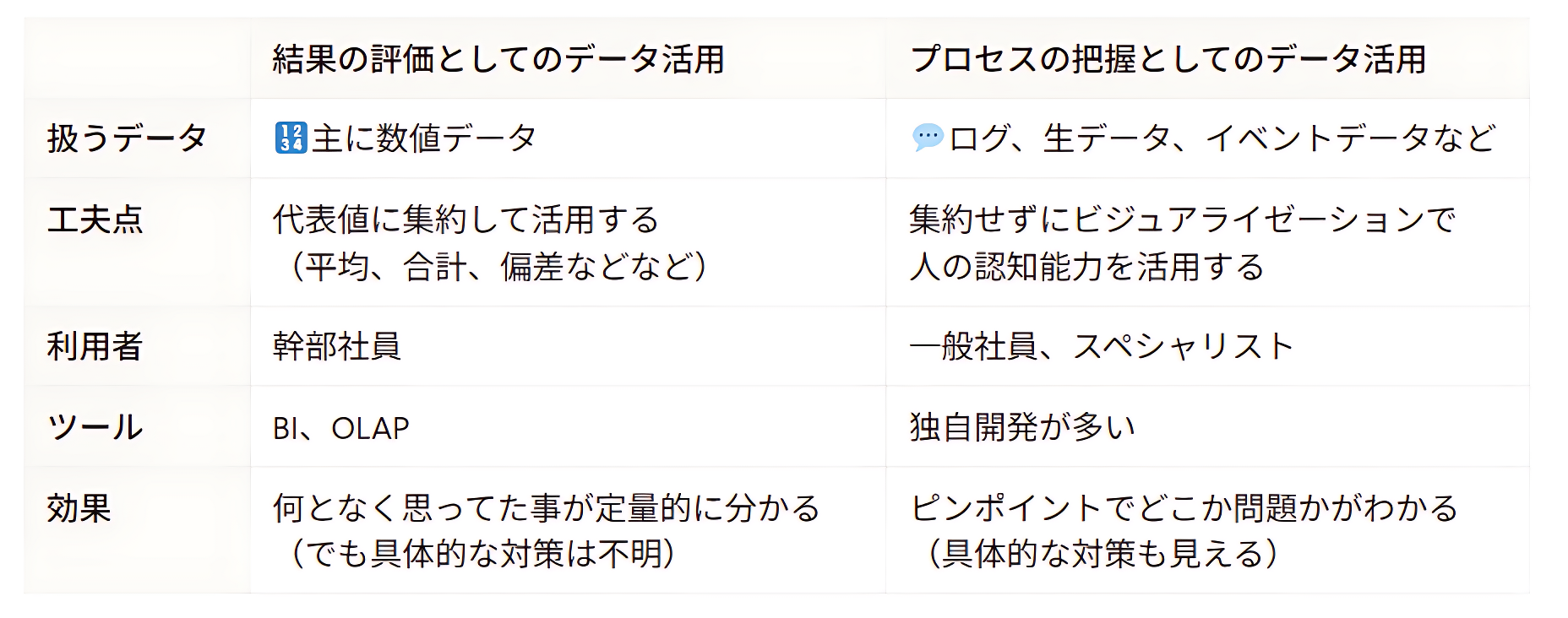

今回は、「結果評価」と「プロセス把握」という二つのアプローチを示し、特に後者における「適切なデータ解像度」の重要性を、具体的な成功事例を交えて紹介します。

データ活用の進展と現場との温度差

近年、デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展に伴い、ビジネスにおけるデータ活用の重要性が顕著に増しています。企業が競争優位性を確立し市場でのポジションを強化するには、データに基づく意思決定プロセスの導入が不可欠であるという認識が、業界全体に広まりつつあります。

経営層においては、より精緻かつ多面的な売上データ分析ツールの普及により、事業計画と実績の差異をリアルタイムで把握し、迅速な是正措置を講じることが可能となりました。この発展により、経営判断の正確性と迅速性が向上し、市場の変化に効果的に対応できる組織体制の構築に寄与しています。

しかしながら、このようなデータ主導型経営が現場レベルでどのように受け止められているか、また実際の組織風土にどのような影響を与えているかについては検討の余地があります。データ活用の利点は果たして組織全体に均等に浸透しているでしょうか?

現場からの声を聴取すると、「データに基づいた現実離れした計画が上層部から下達され、日常的な努力にもかかわらず、より厳格な成果評価に直面している」という懸念が表明されることがあります。また、「計画と実績の乖離を指摘されても、その解消に向けた具体的方法論がデータから提示されず、最終的には『努力せよ』『創意工夫せよ』といった抽象的な指示に終始している」という合理性の欠如を感じている従業員も少なくないと思われます。このような認識の相違は、データ活用の本来の価値を減じる可能性があります。

もっとも、データ活用の主要な利点は、客観的事実(エビデンス)に基づく議論や意思決定を可能にし、経験や直感に頼る手法より格段に説得力を持つ点です。ただし、売上高、利益率、コスト構造などの財務指標は、ビジネス活動の「結果」を示すものであることを認識することが重要です。これらの結果指標を改善するための具体的な戦略や施策は、データ分析のみで自動的に導出できるわけではない場合が多々あります。データは問題の「何が」を明示しますが、「なぜ」や「どのように改善するか」については、人間の洞察力や創造性が不可欠となります。

本稿では、この二つのアプローチを掘り下げ、それぞれに必要なデータの粒度(解像度)を実務的観点から考察します。具体的には、以下の2つの視点からデータ活用の方法論を検討します。

- 結果の評価としてのデータ活用

- プロセスの把握としてのデータ活用

結果の評価としてのデータ活用

多くの組織が最初に取り組むのが、事業活動の結果を評価するためのデータ活用です。これは経営の基礎として、すべての組織が財務諸表や決算書を通じて年次の業績をデータとして記録・分析しています。先進的な企業では、この結果データをより詳細に分析するため、年間単位から半期、四半期、月次、さらには週次や日次といったより短い期間でデータを収集・分析し、課題の早期発見と迅速な対応を実現しています。さらに、データの精緻化は時間軸だけでなく、組織構造(事業部、部門、チーム)、地域、製品カテゴリー、顧客セグメントなど複数の観点から実施され、より正確な評価と意思決定を支援しています。

このような結果評価のためのデータは、売上高、利益額、コスト、市場シェアなど、客観的に数値化された定量指標であることが一般的で、解釈の幅が限定されるという特徴を持ちます。すなわち、観察者によらず一貫した結論が導き出されやすく、客観的分析の基盤として高い価値を提供します。こうした定量データの活用により、事業の健全性や成長性に関する議論を、個人的な印象ではなく、事実に基づいて展開することが可能になります。

製造業の現場を例に挙げると、工場における日次生産量、歩留まり率、不良品率などの指標は、生産活動の結果を明確に示す指標です。これらの数値を継続的に監視することで、生産効率の推移や品質管理の状況を客観的に評価することが可能になります。

ここで認識すべき重要な点は、これらのデータが本質的に「結果指標」であるという事実です。つまり、特定の活動や取り組みの成果を数値として表現しているものの、その結果に至るまでのプロセスやメカニズムを必ずしも明示していません。売上が目標を下回った、生産性が低下したというデータは問題の存在を示唆しますが、その根本原因や影響要因については、データそのものから直接導き出せないケースが多く存在します。

事業成績を継続的に向上させるためには、表層的な数値変動の把握にとどまらず、その背景にあるプロセスを理解し、改善を図ることが不可欠です。しかし、そのプロセスに関する詳細なデータが適切に収集・分析されていなければ、問題の本質的要因を特定し、効果的な改善策を策定することは困難です。結果指標は「何が発生したか」という事実を明らかにしますが、「なぜ発生したか」「どのように改善できるか」という問いに応えるためには、より深層的な分析と洞察が必要となります。

プロセスの把握としてのデータ活用と可視化の壁

ビジネスプロセスを効果的に理解・改善するためには、プロセス全体を可視化するデータ収集と分析が不可欠です。このレベルのデータ活用では、取り扱う情報の複雑性が格段に高まります。営業プロセスを例にとると、各商談の進捗状況、顧客とのコミュニケーション記録、競合情報、意思決定要因など、多様なデータ要素が関連してきます。これらには営業担当者の行動や顧客の反応といった定性的要素も含まれ、単純な数値化が困難です。製造現場においても同様に、生産性向上に必要なボトルネックを特定するには工程別の詳細データが必要ですが、従来の方法ではこれらの情報を効率的に収集・分析することは極めて困難でした。膨大なデータから非効率性を特定することは、まさに「膨大な情報の海から重要な洞察を見出す」という難題だったのです。

データ解像度の重要性

プロセス改善におけるデータ活用では、適切な「解像度」(データの粒度)が成功の鍵となります。製造ラインのボトルネック特定を例にすると、「本日の生産量が計画を20%下回った」という集計データでは、具体的な改善アクションに結びつきません。問題の範囲が広すぎて、何に対処すべきかが不明確だからです。効果的な改善を実現するには、「14時35分22秒に第3工程のコンベアで原材料詰まりが発生し、7分間の停止を引き起こした」という、秒単位かつ工程レベルの詳細データが必要です。このような高解像度データがあってこそ、特定の問題に対する具体的対策が可能になります。適切な詳細度を持つデータは、問題特定と解決の基盤となるのです。

しかし、高解像度データの収集・分析には重要な課題が存在します。製造環境などの複雑なシステムでは、日々膨大な量のデータが生成されます。センサーやIoTデバイスから収集される秒単位の情報は、容易に数百万・数千万のデータポイントに達することがあります。このような大量データを従来の表計算ソフトウェアで処理しようとすると、システム性能の限界だけでなく、人間の認知能力の制約により、有意義なパターンやボトルネックを視覚的に識別することが実質的に不可能になります。したがって、データ収集と並行して、それを効果的に活用するための革新的アプローチが求められています。

新人でも1秒でボトルネックを見つけられる異次元の見える化

この課題に対する効果的な解決策として、私がオムロンで実装したのは、経験の浅いエンジニアでもプロセスのボトルネックを直感的に発見できる高度な可視化システムです。この取り組みの本質は、膨大なデータを単に集約するのではなく、高い解像度を維持しながら、人間の視覚認知能力を最大限に活用できる形式で表示する仕組みの構築にあります。

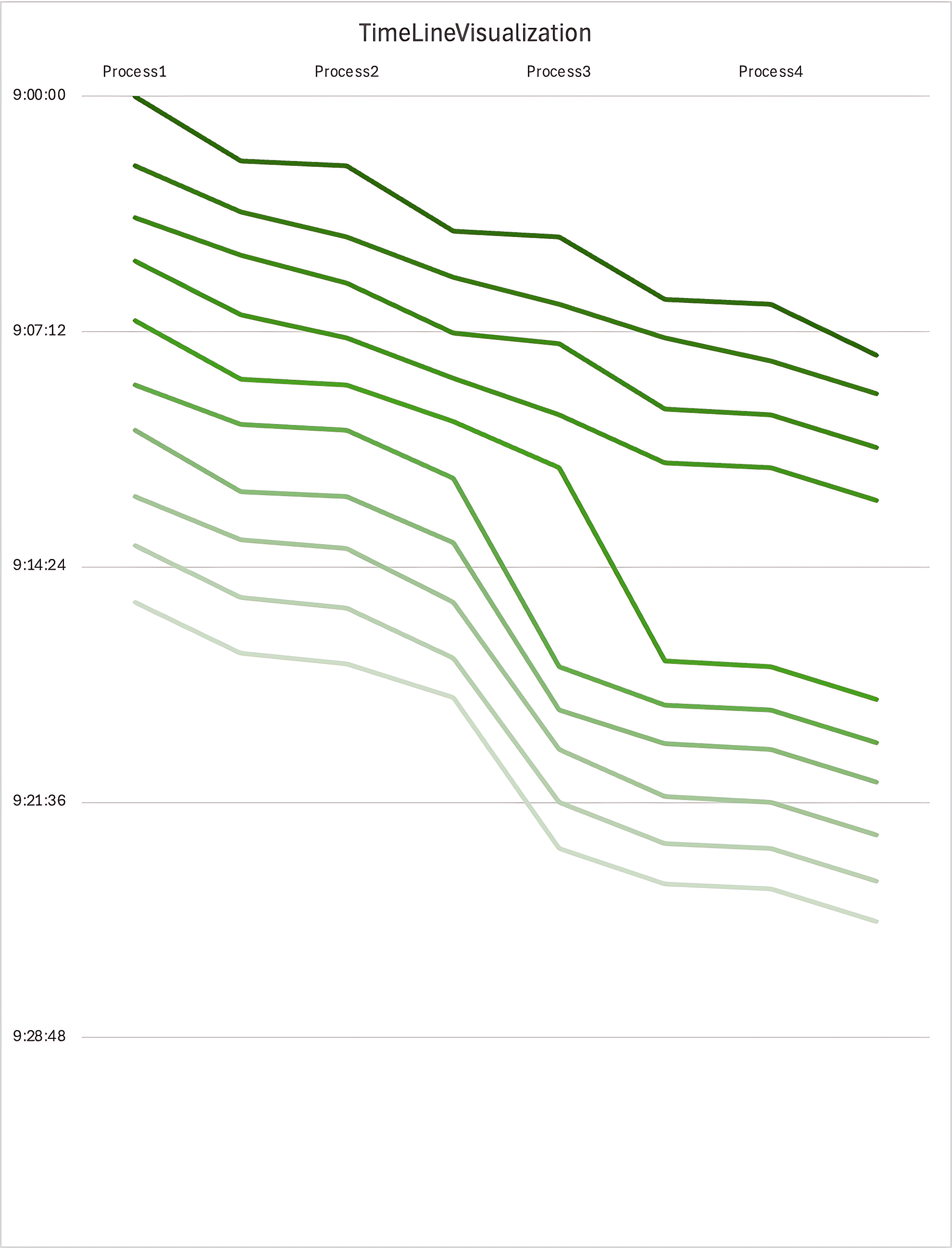

具体的に直感的な見える化の例をご紹介します。例えば、以下のように、たった10個の製品が4つの工程を経て生産された情報があったとします。このデータから異常を発見するのに何秒かかるでしょうか?おそらく10秒かかっても見つけることはできないでしょう。

このデータを縦軸に時間、横軸に工程のマトリクスで表現すると、以下のように、問題の箇所(すき間)が1秒で把握できます。

この見え方であれば初見でも見つけられますし、使い慣れてる人なら、この遅れについて、3つ目の工程の生産時間が長いので、工程自体に課題があるということまで一目で把握することができます。

注目すべき点は、複雑なAIモデルに依存するのではなく、人間が本来持つ優れたパターン認識能力や視覚情報処理能力を引き出すことに焦点を当てたことです。この経験から、データ可視化においては、高度なアルゴリズムよりも、人間の認知特性に適合したインターフェース設計が効果的である場合が多いという重要な知見を得ることができました。

データ活用は現場が主体

オムロンでのデータ活用プロジェクトが成功を収めた最大の要因は、単に優れた可視化ツールを導入しただけではなく、そのツールを現場のエンジニアやオペレーターが主体的に活用する文化が醸成されたことにあります。データ可視化システムの展開後、現場のエンジニアたちは自らツールを使って問題点を積極的に発見し、チーム間で密に連携しながら、それぞれの専門知識や経験を活かした改善アイデアを次々と生み出していきました。このような現場主導の改善活動が継続的に行われることで、生産性の大幅な向上という劇的な成果を達成することができたのです。現場のスタッフが自らの仕事に誇りを持ち、改善の主役としての自覚と責任感を持って取り組むことの重要性が、このプロジェクトを通じて明確に示されました。

この事例から得られる重要な教訓として、データ活用の自動化にも適切な限界を設けることの意義が挙げられます。例えば、AIを活用して「14時23分45秒に第5工程で10分間の遅延が発生し、担当者はAさんです」というレベルまで自動的に問題を特定し、指摘するシステムを構築することも技術的には可能でしょう。しかし、このような高度な自動化は、必ずしも最適な結果をもたらすとは限りません。現場のスタッフが単に指摘された問題にだけ対処するようになったり、システムの判断に依存するあまり自ら考える習慣を失ったりする恐れがあります。また、「機械に監視されている」という感覚が生まれ、「この遅延には設備の不具合や材料の品質といった制約があった」などの言い訳を誘発し、建設的な改善活動を阻害する可能性もあります。真に価値あるデータ活用とは、人間の判断力や創造性を置き換えるものではなく、それらを最大限に引き出し、サポートするものであるべきなのです。

人間中心のデータ活用が組織を強くする

企業経営の視点からは、結果指標に基づいた明確な目標設定と、それに対する達成状況の評価・フィードバックは引き続き重要な役割を果たします。しかし、それだけでは現場との温度差は埋まりません。現場が本当に必要としている粒度(解像度)でデータを活用できる環境を整備することも不可欠です。データ分析ツールやシステムを提供する一方で、具体的な改善策の立案や実行については、現場の知恵と創意工夫を信頼し、彼らの自主性や当事者意識を尊重する姿勢が求められます。トップダウンの目標設定とボトムアップの問題解決アプローチをバランスよく組み合わせることで、組織全体のデータ活用能力が高まり、持続的な競争優位を確立することができるでしょう。

データ活用の最終的な目的は、数字を管理することではなく、人間の能力を最大限に引き出すことです。冒頭で触れた「経営層と現場の温度差」は、この視点を持たない限り解消されません。テクノロジーを人間中心の組織文化に結びつけることが、真のデータドリブン経営の鍵となります。