生成AIの発展は目覚ましく、ビジネスや日常生活における変革的な影響力は日々拡大しています。皆さんは、すでにこの革新的なテクノロジーを活用されていますか?

ソフトウェア開発の分野でも、数年前から GitHub Copilot をはじめとする各種生成AIツールが徐々に導入されてきました。特に近年はその性能が飛躍的に向上し、開発プロセス全体を根本から変えつつあります。

一方で、「我々のプロジェクトでは生成AIは不要」「未熟で信頼性に欠け、実務で使うにはリスクが大きい」といった懸念の声も少なくありません。実際、多くの技術者が生成AIに対して信頼性や安全性の面で不安を抱えているのが現状で、生成AIの活用については賛否両論の状況が続いています。

AI駆動開発は”必須知識”となる

結論から言えば、AI駆動開発は劇的に生産性を向上させ、品質もコントロール可能です。その理由や具体的な進め方は後述しますが、単にチャット形式の生成AIを利用しただけで「生成AIの活用経験がある」と判断するのは、大きな誤解を招く可能性があります。

チャット形式は生成AIのごく一部

ChatGPT や Gemini は、チャット形式で質問や相談をすれば回答を生成してくれます。また、GPTs のように事前設定を行うことで、期待に沿ったアウトプットを効率的に得ることも可能です。しかし、ソフトウェア開発のアウトプットは、コード、フォルダ階層、インフラ設定など、より複雑です。そのため、これまではプログラマーのコーディングを支援する生成AIが主流でした。特に、無料版や制約の多い社内環境で生成AIを利用している場合、トークンの制約などから高度な依頼や期待する品質のアウトプットが得られず、生成AIに幻滅している方も多いかもしれません。

AI駆動開発の新潮流

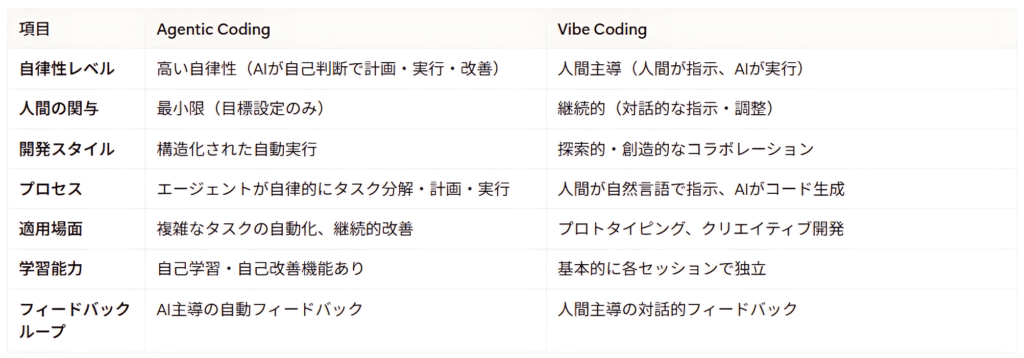

最近のソフトウェア開発で注目を集めているのが、Agentic Coding(エージェンティック・コーディング)やVibe Coding(バイブ・コーディング)です。これらはAIにコーディングを補助させるだけでなく、タスクを自己判断で実行させ、自然言語での指示に基づいてAIがコードを生成するという、より自律的なアプローチです。

実際の事例:AIによる3D可視化プロトタイプ開発

では、実際にどんなインプットからどんなアウトプットができたのかを紹介しましょう。

私の所属する会社では、Web上のサッカーデータを用いたプロトタイプ開発を行いました。ここでは、その具体的なインプットとアウトプットを紹介します。

インプットとアウトプット

インプット(要件)

## 概要

これは既に構築された画面Bに対する機能アップデートです。

アクターの視点から他のプレイヤーとの位置関係を3Dでシミュレーションします。

## データ仕様

まず、data-spec_360f.md(データ提供会社のドキュメント)の仕様を読んで理解してください。

## レイアウト

– 既存の画面Bレイアウトを参考にしてください。

– 既存のピッチ表示エリアを左右に1:1の比率で2分割してください。

– 左側が従来のピッチエリア、右側が3Dエリアとなります。

## 主な機能

### ピッチエリア(既存)

#### 平面上にアクターの視点を表示

– ボール保持者と設定されたプレイヤーを中心に、人間の視線を表す扇形の図形を描画します。色は薄い黄色です。

– この扇形エリアの幅と長さは、一般的に人間の目に見えると考えられる範囲に基づきます。

– この扇形エリアは、マウスをドラッグすることでアクターを中心に360度回転させることができます。

### 3Dエリア(新規)

### 視界内のプレイヤーを3Dで表現

– ピッチエリアのアクターの視界(扇形エリア)内にいるプレイヤー(座標)を3Dで表示します。

– プレイヤーは半透明の円柱として表現されます。味方属性がtrueに設定されているデータは青色で、falseに設定されているデータは赤色で表示されます。

– 物体が遠ざかるにつれて小さく見えるよう、適切な奥行きを考慮してください。

– ピッチエリア内でマウスを使ってアクターの視点を変更すると、リアルタイムで表示を更新します。

– 3Dレンダリングには市販のライブラリを使用してください。

アウトプット

このアウトプットは最初の画面であり、その後「スマホ/タブレット対応」「ファイル読み込み」「視点の変更」などを追加実装しましたが、それぞれ数日間で実現できました。(ご興味のある方はご連絡ください。)

三次元モデルの開発経験者ゼロで開発

そもそもの前提条件として、人材リソースとしては経験豊富なエンジニアがいましたが、3次元のモデル開発については未経験という状況でした。そんな状況なので、従来なら、このようなプロトタイプの開発には少なくとも数ヶ月を要するのですが、ClaudeCodeとちょっとした設定によってわずか3日で完了させることができました

具体的な進め方(ウォーターフォールとの融合)

先ほどインプットとして紹介した23行ほどの要件からアウトプットを生成したと言いましたが、1ステップで作ったのではなく、間に「調査」「設計」「実装」「テスト」などの工程を設け、従来型のウォーターフォール開発手法のように段階的に進めました。

さらに、各フェーズでの成果物の品質を確保するため、工程ごとに守るべきルールや品質基準を設定しました。各工程ごとに明確なルールと評価基準を設定することで、生成AIの出力を適切に管理・制御することが可能になります。

もちろん、工程ごとに生成AIが膨大なテキストやコードを生成するため、人間によるアウトプットの読み込みとチェックは必要です。また、人間が見つけたバグをGitHubに登録すれば、その対応もAIが担ってくれます。全てが全自動というわけにはいきませんが、コーディングの生産性は劇的に向上させることができました。

ステップバイステップの可能性

コマンドプロンプトでも段階的な進行が推奨されるように、工程を細分化し、各段階での出力を厳密に検証することで、生成AIが持つブラックボックス的な性質による不確実性の課題を効果的に解消できます。このような工程分割とステップバイステップの検証というアプローチは、ソフトウェア開発だけでなく、様々なビジネスプロセスや創造的作業にも応用・展開できる可能性を秘めていると考えています。

AI駆動開発の考慮ポイント

【前提条件】

- 1回の試行で完璧な結果(100点)を求めるのではなく、反復的に改善していく進め方が必須。

- 従来型のウォーターフォール開発手法の計画性・体系性とアジャイル開発の柔軟性・反復性、両方の要素の良いとこどりをすることが効果的。

- 開発者・チーム間で最終的な実現イメージが明確に共有されている事が必須条件(明確な決断力と具体的なイメージの言語化・視覚化が重要)。

- 生成AIにも得意分野と不得意分野が明確にあり、単一ですべての課題を解決する万能の生成AIは(少なくとも現時点では)存在しない。

【開発時の注意事項】

- 要件や意図の明確な言語化が成功の絶対的な必須条件。曖昧な指示では期待する成果物は得られず、無駄な時間を費やすことになる。

- 技術的な指示においては、日本語よりも英語での指示がより正確で質の高い結果を生み出すことが多い。

- 生成AIに的確な指示を行うためには、その分野に精通した熟練者の知見が必須となる(初心者だけの活用は効果が薄い)。

今後の業界動向と見通し

生成AIの急速な進化により、これまで外部委託が一般的だった開発業務の内製化が進みやすい技術的・経済的環境が急速に整ってきました。

AI駆動開発が向かない領域

AI駆動開発が劇的な開発生産性をもたらす事は理解できたと思いますが、全てのシステムで適用可能かというと、そうではありません。

特に、既に運用されている会計系の基幹システムは、開発生産性よりも運用保守性やセキュリティへの配慮が求められるため、急なAI駆動開発へのシフトはリスクが高く、慎重な意思決定が必要です。

また、一般的な入力処理や基本的なトランザクション処理システムにおいて個別開発を進めるのは、費用対効果の観点から推奨されません。むしろ、これらのシステムについては、業界標準データ形式や標準化プロトコルに準拠した汎用SaaSソリューションを積極的に活用し、データ収集の網羅性や互換性を高めることが戦略的に重要です。

AI駆動開発が向いている領域

一方で、最近注目されている、データ・ドリブン経営で利用されるデータ分析・活用分野においては、AI駆動開発が適していると考えています。今回の事例でも、既に記録されたサッカーデータに対して、「見せ方を変えることで新たな発見ができるのでは?」という観点で開発しました。

データ分析やデータ活用分野のソフトウェア開発では、元データを更新することはないため、データが改ざんされたり業務が回らなくなったりする心配がありません。しかし、現場や業務寄りのデータ活用は、経営層向けのデータ分析に比べて遅れているのが実態です。

このようなデータ活用の領域でAI駆動開発を活用し新たな気づきを得られるようになれば、売上向上やコスト削減に貢献できる現場レベルの発見が期待できます。

今後は、単に「データを収集できる」レベルから一歩進んで、「活用したい」レベルでのデータの精度向上、品質管理、高度な分析能力の確立が、企業にとって重要な差別化要因につながっていくでしょう。